Regionen

Entdecke Objekte aus den Museen in Brandenburg!

Hier werden Dir verschiedene thematische Einstiege zum Erkunden der Museumsobjekte angeboten. Den Themen sind teilweise untergeordnete Themen zugeordnet. Die Kartenansicht veranschaulicht, in welchen Museen sich die Objekte befinden. Ein Klick auf einen Pin auf der Karte zeigt alle verfügbaren Objekte des Museums zum Thema an. Über den Shuffle-Button () oder die Punkte am Kartenrand kannst du zum nächsten Thema springen.

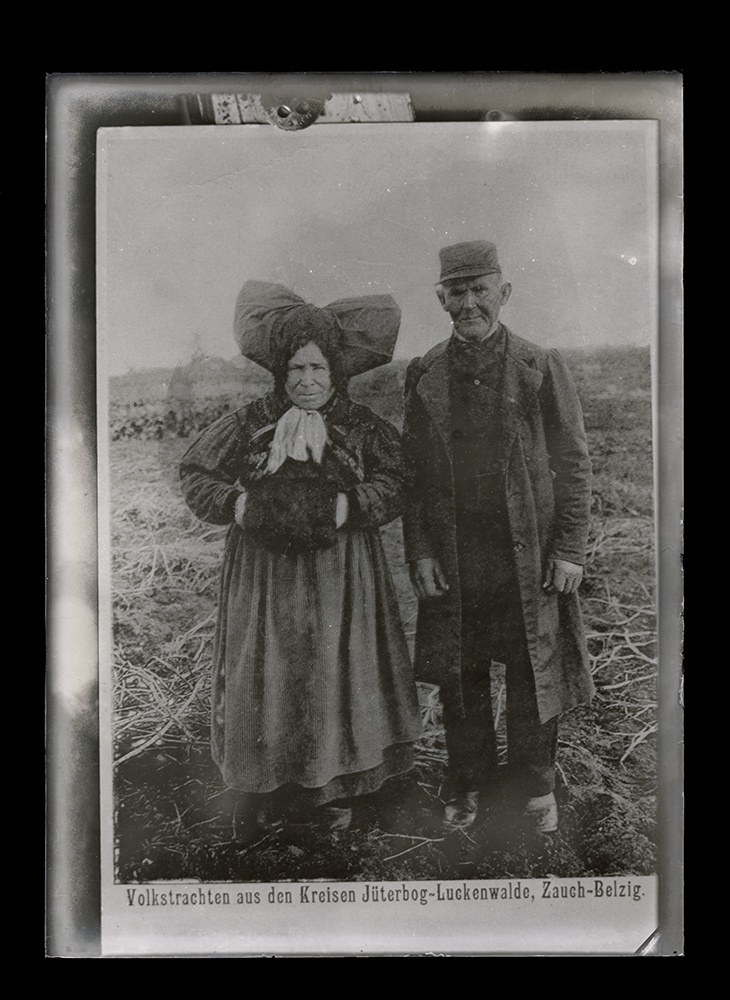

Trachten in Brandenburg

Unter dem Begriff "Tracht" versteht man eine für eine bestimmte Volksgruppe (oder Ähnliches) oder bestimmte Berufsgruppe typische Kleidung. Die Tracht ist die gesamte Ausstattung, die traditionell aus modischen Gründen oder zur Bewahrung von Brauchtum am Körper getragen wird. Dazu gehören Kleidung, Schmuck, Haartracht (Frisur), Schminke und Accessoires. Im engeren Sinne wird das Wort für traditionelle, historische oder regionaltypische Mode gebraucht. Die Tracht folgt einer überlieferten Kleiderordnung, ist aber in einem weiteren Sinn auch Teil des gesellschaftlichen Phänomens der Mode.

Unter dem Begriff "Tracht" versteht man eine für eine bestimmte Volksgruppe (oder Ähnliches) oder bestimmte Berufsgruppe typische Kleidung. Die Tracht ist die gesamte Ausstattung, die traditionell aus modischen Gründen oder zur Bewahrung von Brauchtum am Körper getragen wird. Dazu gehören Kleidung, Schmuck, Haartracht (Frisur), Schminke und Accessoires. Im engeren Sinne wird das Wort für traditionelle, historische oder regionaltypische Mode gebraucht. Die Tracht folgt einer überlieferten Kleiderordnung, ist aber in einem weiteren Sinn auch Teil des gesellschaftlichen Phänomens der Mode.

Im heutigen Land Brandenburg gab es zahlreiche Trachtengebiete, von denen heute nur noch in wenigen das Tragen der Tracht gepflegt wird. Zwei der letzteren befinden sich im Süden des Bundeslandes, eines im äußersten Osten entlang der Oder. Die ersten beiden sind die Niederlausitz, mit dem Spreewald und östlichen Teilen Sachsens, sowie der Fläming, zu dem auch östliche Teile Sachsen-Anhalts gehören. Das dritte Gebiet ist das Trachtengebiet der Oderwenden, das mit seinen Kerngebieten nördlich (Land Lebus) und südlich (Gemeinde Aurith bzw. Ziltendorf) von Frankfurt (Oder) liegt.

Die Trachten sind oft sehr farbenprächtig, insbesondere bei festlichen Anlässen (Hochzeit, Kirchgang, Umzüge). Typisch sind reiche Blumenstickereien, leuchtende Farben und glänzende Stoffe wie Seide für Festtrachten. Ein zentrales Merkmal der sorbischen Tracht ist die aufwändige Kopfbedeckung, vor allem bei Frauen. Für Mädchen und junge Frauen sind die Farben und Formen der Haube ein Hinweis auf Alter und Familienstand. Die Frauentracht besteht oft aus mehreren Lagen: Unterrocke, Röcke, Schürze mit Stickerei, Mieder oder Oberteil mit Puffärmeln, Halstücher oder Schultertücher, Strümpfe und Schuhe.

Der oder das Ornat (lat. von ornatus „geschmückt, dekoriert“) bezeichnet die festliche Amtstracht eines Geistlichen, Herrschers oder hohen Beamten, die bei feierlichen und repräsentativen Anlässen getragen wird.

Eine bürgerliche Tracht bezeichnet eine traditionelle Kleidung, die von Bürgern (also der städtischen Bevölkerung) getragen wurde – im Unterschied zur Adelstracht oder zur ländlichen Tracht (Bauerntracht). Die bürgerliche Tracht war im 17. bis 19. Jahrhundert in europäischen Städten verbreitet. Kleidung zeigte damals oft den sozialen Status, Beruf oder die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Stadt oder Zunft. Im Gegensatz zur bäuerlichen Tracht, die oft farbenfroher und regional typischer war, war die bürgerliche Tracht meist schlichter, modischer und von städtischen Modetrends beeinflusst.

Die Fläming-Tracht ist ein traditionelles Kleidungsstück aus der Region Fläming in Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Sie stammt aus dem 18. und 19. Jahrhundert und wurde vor allem von der ländlichen Bevölkerung zu festlichen Anlässen getragen.

"Haube" wird in erster Linie für eine Kopfbedeckung verwendet, insbesondere für solche, die die Haare bedecken und ein Gesicht oder Hals umschließen, wie es in der Vergangenheit üblich war. Außerdem kann sich der Begriff auf verschiedene Abdeckungen oder Turmdächer beziehen.

Entschuldigung, es wurden keine Objekte mit den ausgewählten Suchbegriffen gefunden. Wähle mindestens einen anderen Begriff.

Kulturerbe Oderbruch

Das Oderbruch ist eine naturräumlich, wasserbaulich und kulturgeschichtlich einzigartige Kleinlandschaft an der deutsch-polnischen Grenze Brandenburgs und ist ein prägnantes Beispiel für die anthropogene Formung von Landschaften in der europäischen Geschichte. Im Jahr 2022 hat die Region als erste Kulturlandschaft das Europäische Kulturerbe-Siegel erhalten.

Das Oderbruch ist eine naturräumlich, wasserbaulich und kulturgeschichtlich einzigartige Kleinlandschaft an der deutsch-polnischen Grenze Brandenburgs und ist ein prägnantes Beispiel für die anthropogene Formung von Landschaften in der europäischen Geschichte. Im Jahr 2022 hat die Region als erste Kulturlandschaft das Europäische Kulturerbe-Siegel erhalten.

Die handwerklichen Fähigkeiten einer Region prägen dessen landschaftliche Entwicklung. Jedes Objekt stellt die große Vielfalt und Leistungsfähigkeiten des Handwerks unter Beweis.

Die heute moderne und produktive Landwirtschaft beruht auf der friderizianischen Trockenlegung und Besiedlung zwischen 1747 und 1770. Die fruchtbaren Auenlehmböden stellen bis heute die wichtigste Grundlage landwirtschaftlicher Produktion dar.

Als klar abgrenzbarer und größter besiedelter Flusspolder Europas verfügt das Oderbruch über ein raumübergreifendes Wassersystem, eine so genannte Landschaftsmaschine, die technische Elemente aus über 250 Jahren in einer Ausdehnung von fast 1.000 km2 integriert und bereits über zehn Generationen hinweg stetig optimiert wird.

Eine weltgeschichtliche Dimension bekam das Oderbruch gegen Ende des Zweiten Weltkrieges im Frühjahr 1945. Viele Orte und Objekte erinnern an die siebenwöchigen Kämpfe, den vielen Opfern und einer flächendeckenden Zerstörung. Mit der einhergehenden Grenzverschiebung ist das Oderbruch heute eine grenzübergreifende Landschaft.

Während der preußischen Kolonisierung im 18. Jahrhundert kamen über 8.000 Siedler aus verschiedensten Ländern in diese Landschaft, nicht wenige von Ihnen aus Gründen der Religionsfreiheit. Die Dynamik dieser Zeit, die Verschiedenheit der Frömmigkeitsstile und die unterschiedlichen lokalen Bedingungen finden in einer großen Vielfalt der Kirchbauten ihren Ausdruck. Mit dem Projekt „Digitales Erzählen stärken – Kunst trifft Kirche“ hat das Oderbruchmuseum anlässlich des Jahresthemas 2024 Kirche eine ganze Reihe von aussagekräftigen Objekten und Daten zu zehn Kirchen im Oderbruch ausgebaut.

Zwischen 1747 und 1780 entstanden mit der Besiedlung des Oderbruchs zahlreiche Kolonistendörfer. Die Siedler kamen aus vielen Teilen Europas und konnten sich in bäuerlicher Selbstbestimmung eine neue Existenz aufbauen.

Im Selbstverständnis freier, ihre Existenz selbst verantwortender Menschen prägen die Kolonisten des Oderbruch auch in der Gegenwart eine ländliche Demokratie, die sich durch eine hohe kulturelle und kommunalpolitische Vitalität auszeichnet. Bis heute bietet das gewonnene Land vielfältige Gestaltungsfreiräume für das Leben und Arbeiten in dieser Landschaft.

Das Oderbruch verfügt über eine hohe Dichte an prägnanten Baudenkmalen. Sie verschafft der Region eine hohe Lesbarkeit in der landschaftlichen Entwicklung.

Entschuldigung, es wurden keine Objekte mit den ausgewählten Suchbegriffen gefunden. Wähle mindestens einen anderen Begriff.

Dahme-Spreewald

Der Landkreis Dahme-Spreewald im Südosten Brandenburgs ist geprägt von einer einzigartigen Mischung aus Natur, Kultur und moderner Entwicklung. Landschaftlich zeichnet er sich durch weitläufige Wälder, Seen und Flusslandschaften aus – besonders hervorzuheben ist der Spreewald, der sich ideal für Paddel- und Kahnfahrten eignet. Kulturell ist der Landkreis durch die sorbisch/wendische Minderheit mitgeprägt, deren Sprache und Bräuche – wie die Ostertraditionen und Trachten – bis heute lebendig sind. Zahlreiche Museen, Feste und regionale Handwerkskunst spiegeln diese kulturelle Vielfalt wider. Gesellschaftlich verbindet der Landkreis ländliche Traditionen mit dynamischer Entwicklung. In der Nähe von Berlin und dem Flughafen BER gelegen, zieht Dahme-Spreewald zunehmend junge Familien und Unternehmen an. Hier werden Objekte gezeigt, die einen Bezug zum Landkreis haben. Die Museen, welche diese Objekte bewahren, liegen aber nicht immer zwingend in Dahme-Spreewald.

Der Landkreis Dahme-Spreewald bildet ein langgezogenes, zugegeben etwas ausgefranstes „Tortenstück“, das 1993 im Zuge der Kreisgebietsreform aus den Altkreisen Luckau, Lübben und Königs Wusterhausen entstanden ist. Landschaftlich enthält er die östlichen Teile der Hochfläche des Teltow, des Berliner und Baruther Urstromtals und den Niederlausitzer Landrücken. Ganz im Norden grenzt der Landkreis an den Südosten der dichtbesiedelten Metropole Berlins und ihre kleinteiligen Vororte. Hier liegt auch der Flughafen BER. Nach Süden ist der Landkreis zunehmend ländlich geprägt. An seinem breiten südlichen Ende liegen der Spreewald, die altehrwürdige Stadt Luckau und ausgedehnte Heiden um Lieberose.

Hier werden Objekte gezeigt, die einen Bezug zum Landkreis haben. Die Museen, welche diese Objekte bewahren, liegen aber nicht immer zwingend in Dahme-Spreewald.

Der Spreewald (niedersorbisch Błota, „die Sümpfe“) ist ein ausgedehntes Niederungsgebiet und eine historische Kulturlandschaft im Südosten Brandenburgs. Hauptmerkmal ist die natürliche Flusslaufverzweigung der Spree, die durch angelegte Kanäle deutlich erweitert wurde. Als Auen- und Moorlandschaft besitzt sie für den Naturschutz überregionale Bedeutung und ist als Biosphärenreservat geschützt. Der Spreewald als Kulturlandschaft wurde entscheidend durch die Sorben geprägt.

Im Landkreis Dahme-Spreewald ist das Thema Gefängnis und Haftgeschichte eng mit zwei historischen Orten verbunden: dem ehemaligen Zuchthaus Luckau und dem KZ-Außenlager Lieberose. Auf dem Gelände des Zuchthauses befand sich einst ein Dominikanerkloster, das nach der Reformation aufgelöst wurde. Ab 1747 diente es als Zucht- und Armenhaus und entwickelte sich zum Gefängnisstandort, bis die JVA 2005 nach Duben verlegt wurde. Heute befindet sich dort u.a. das Niederlausitz-Museum Luckau. Ein besonders dunkles Kapitel ist das KZ-Außenlager Lieberose, das ab 1943 als Teil des KZ Sachsenhausen bestand. Tausende Häftlinge, vor allem Jüdinnen und Juden, mussten Zwangsarbeit leisten und wurden Anfang 1945 fast vollständig ermordet. Eine Gedenkstätte erinnert heute an das Lager und seine Opfer.

Die Sorben/Wenden sind eine westslawische Minderheit in Deutschland mit jahrhundertealter Geschichte. Sie leben vor allem in der Lausitz, einem Gebiet in Brandenburg und Sachsen. Ihre Kultur ist geprägt von einer eigenen Sprache sowie von traditionellen Bräuchen, farbenfrohen Trachten und religiösen Festen. Trotz jahrhundertelanger Assimilationsversuche haben die Sorben ihre Identität bewahrt. Heute genießen sie gesetzlichen Schutz als nationale Minderheit, und es gibt zweisprachige Schulen, Ortsschilder und Medien. Ihr Beitrag zur kulturellen Vielfalt Deutschlands ist bedeutend – sie stehen für gelebte Tradition und kulturelle Selbstbestimmung in einer modernen Gesellschaft.

Entschuldigung, es wurden keine Objekte mit den ausgewählten Suchbegriffen gefunden. Wähle mindestens einen anderen Begriff.